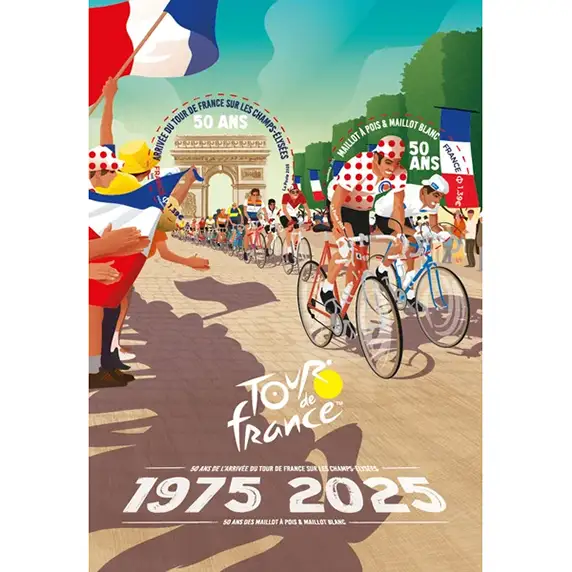

Bloc français 2025 Arrivée Champs Elysées

Pour fêter les 50 ans de l’arrivée du Tour de France sur les Champs Elysées, du maillot blanc et à pois, La Poste va émettre le 05 juillet un bloc de 2 timbres.

Le Tour de France, emblème du cyclisme mondial, a marqué les esprits depuis sa création en 1903. En 2025, nous célébrons le 50e anniversaire de l’arrivée du Tour sur les Champs-Élysées, un moment emblématique qui a transformé cette célèbre avenue parisienne en un véritable théâtre de la course. De plus, la création des maillots à pois et blanc a ajouté une dimension unique à cette compétition. Cet article se penche sur l’histoire de cet événement marquant, ainsi que sur l’évolution des maillots qui sont devenus des symboles du Tour de France.

1. Le Tour de France : Un Lien Éternel avec Paris

1.1. Historique du Tour de France

Le Tour de France a été créé en 1903 par Henri Desgrange, rédacteur en chef du journal L’Auto. À l’origine, l’événement avait pour but d’augmenter les ventes du journal. La première édition a parcouru 2 428 kilomètres en six étapes, reliant des villes telles que Paris, Lyon et Marseille.

1.2. L’Arrivée sur les Champs-Élysées

L’arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées a été instaurée en 1975. Cette décision a marqué une nouvelle ère pour la course, la rendant plus accessible au grand public. Les Champs-Élysées, avec leur beauté iconique, sont devenus le cadre idéal pour célébrer les vainqueurs du Tour. Depuis lors, chaque année, des milliers de spectateurs se rassemblent sur cette avenue pour applaudir les cyclistes.

1.3. La Mise en Scène de l’Événement

L’arrivée sur les Champs-Élysées est un événement festif qui attire l’attention non seulement des passionnés de cyclisme mais aussi des familles et des touristes. Des animations musicales, des spectacles et une ambiance festive contribuent à faire de cette journée un moment inoubliable. Le circuit final, qui tourne autour de l’Arc de Triomphe, ajoute une dimension spectaculaire à la course.

2. L’Importance des Maillots du Tour de France

2.1. Le Maillot Jaune : Symbole de la Victoire

Le maillot jaune, attribué au leader général du classement, est le symbole le plus emblématique du Tour de France. Son histoire remonte à 1919, lorsque l’organisateur a décidé de le créer pour faciliter l’identification du leader. Depuis lors, le maillot jaune est devenu un objectif pour tous les coureurs.

2.2. Le Maillot à Pois : La Montagne à l’Honneur

Le maillot à pois, introduit en 1975, récompense le meilleur grimpeur de la course. Son design distinctif, orné de pois rouges sur fond blanc, a été inspiré par les maillots de certains coureurs des années précédentes. Ce maillot célèbre le talent des grimpeurs, qui affrontent des cols mythiques tels que le Tourmalet et l’Alpe d’Huez.

2.3. Le Maillot Blanc : La Promesse d’Avenir

Le maillot blanc, introduit en 1975, est attribué au meilleur jeune coureur de moins de 25 ans. Ce maillot est un moyen de reconnaître et de promouvoir les jeunes talents du cyclisme. Il a été porté par de futurs champions, soulignant l’importance de la relève dans ce sport.

3. 50 Ans de l’Arrivée sur les Champs-Élysées : Événements Marquants

3.1. Les Premiers Vainqueurs

Lors de la première arrivée sur les Champs-Élysées en 1975, le vainqueur était l’Italien Francesco Moser. Sa victoire a été marquante non seulement pour lui, mais aussi pour l’histoire du Tour. Cette première a ouvert la voie à d’autres grands noms du cyclisme.

3.2. Les Éditeurs du Tour

Au fil des années, des coureurs emblématiques tels que Bernard Hinault, Miguel Indurain et Lance Armstrong ont tous connu la gloire sur les Champs-Élysées. Chacun d’eux a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du Tour.

3.3. Évolution des Célébrations

Les célébrations autour de l’arrivée sur les Champs-Élysées ont évolué au fil des ans. De simples remises de prix, nous passons à des spectacles grandioses, avec des concerts et des animations. La fête est devenue un événement incontournable de l’été français.

4. L’Impact Économique et Culturel

4.1. Un Élan pour le Tourisme

L’arrivée sur les Champs-Élysées a significativement boosté le tourisme à Paris. Des milliers de visiteurs affluent chaque année pour assister à cette célébration, ce qui profite à l’économie locale, aux hôtels, restaurants et commerces.

4.2. Une Vitrine pour les Marques

Les sponsors du Tour de France profitent de l’audience mondiale pour accroître leur visibilité. Les maillots et les véhicules des équipes sont devenus des supports publicitaires, attirant l’attention non seulement des fans de cyclisme mais aussi du grand public.

4.3. Promotion du Cyclisme

L’événement a également permis de promouvoir le cyclisme en tant que sport accessible à tous. De nombreuses initiatives ont été mises en place pour encourager la pratique du vélo, que ce soit pour le loisir ou la compétition.

5. Les Maillots : Symboles de Passion et de Détermination

5.1. Le Design des Maillots

Le design des maillots du Tour de France a évolué au fil des décennies. Le maillot jaune, symbole de la victoire, est devenu un objet de convoitise, tandis que le maillot à pois et le maillot blanc célèbrent la diversité des talents dans le peloton.

5.2. Les Fabricants de Maillots

Des marques emblématiques comme Le Coq Sportif, qui a conçu les premiers maillots, ont joué un rôle crucial dans la fabrication et la distribution des maillots. Aujourd’hui, des marques renommées continuent d’innover pour offrir des maillots techniques et esthétiques.

5.3. La Symbolique des Maillots

Chaque maillot porte une symbolique forte, représentant non seulement des performances sportives mais aussi des histoires humaines. Les coureurs qui les portent deviennent des héros, et leur lutte pour le maillot jaune, à pois ou blanc devient une source d’inspiration.

6. Témoignages et Souvenirs

6.1. Témoignages de Coureurs

De nombreux coureurs ont partagé leurs émotions concernant l’arrivée sur les Champs-Élysées. Pour eux, ce moment représente l’accomplissement d’années de travail acharné et de sacrifices.

6.2. Souvenirs des Spectateurs

Les spectateurs, qu’ils soient parisiens ou touristes, gardent également des souvenirs inoubliables de cette journée. Les cris de joie, les applaudissements et les couleurs des maillots créent une atmosphère magique qui reste gravée dans les mémoires.

6.3. Les Médias et l’Impact Émotionnel

La couverture médiatique de l’événement contribue également à son impact émotionnel. Les journalistes, les photographes et les réalisateurs s’efforcent de capturer la magie de cette journée, rendant compte des performances des coureurs et des réactions du public.

7. L’Avenir du Tour de France sur les Champs-Élysées

7.1. Les Projets d’Avenir

Alors que nous célébrons le 50e anniversaire de l’arrivée sur les Champs-Élysées, des projets passionnants se profilent à l’horizon. Les organisateurs envisagent des innovations pour rendre l’événement encore plus spectaculaire.

7.2. L’Engagement pour la Durabilité

Avec l’importance croissante de la durabilité, le Tour de France s’efforce de minimiser son impact environnemental. Des initiatives telles que le recyclage des maillots et l’utilisation de transports écologiques sont en cours pour assurer un avenir durable à cet événement emblématique.

7.3. La Transmission de l’Héritage

Enfin, la transmission de l’héritage du Tour aux futures générations est essentielle. En encourageant les jeunes à s’engager dans le cyclisme, le Tour de France continuera de faire rêver et d’inspirer des générations de passionnés.

Le 50e anniversaire de l’arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées est un moment de célébration et de réflexion. Cet événement emblématique a transformé la manière dont le cyclisme est perçu et a établi des traditions qui perdurent encore aujourd’hui. Les maillots à pois et blanc, ainsi que le maillot jaune, sont devenus des symboles de passion, de détermination et de succès.

En regardant vers l’avenir, il est essentiel de continuer à célébrer et à promouvoir le cyclisme, tout en préservant l’héritage de cette course mythique. Le Tour de France sur les Champs-Élysées n’est pas seulement une course, c’est une célébration de la vie, du sport et de la culture française. Que l’aventure continue !