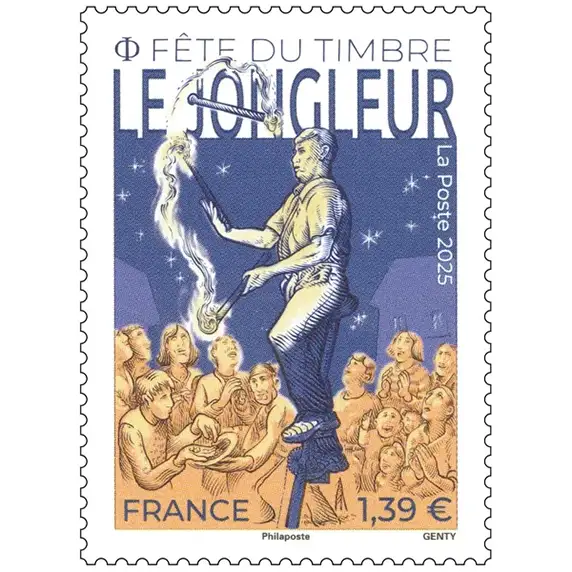

Timbre français 2025 Le jongleur

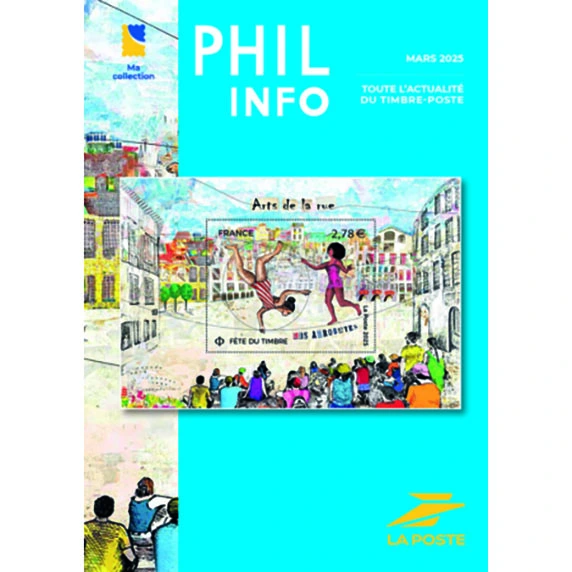

A l’occasion de la fête du timbre qui se tiendra dans 84 villes les 8 et 9 mars La Poste française inaugure une nouvelle série dédiée aux arts de la rue, dans ce cadre elle va émettre le 10 mars un timbre sur le jongleur.

Le jongleur de cirque est un artiste fascinant qui combine grâce, précision et dextérité pour émerveiller son public. Figure emblématique des arts du cirque, il incarne l’harmonie entre maîtrise technique et expression artistique. Son numéro, qu’il exécute avec brio sous le chapiteau, captive les spectateurs par la fluidité de ses mouvements et la complexité de ses enchaînements. Mais derrière cette apparente facilité se cache un entraînement rigoureux et un dévouement sans faille.

Le jonglage est un art millénaire dont les origines remontent à l’Antiquité. Des fresques égyptiennes datant de plus de 4000 ans montrent des figures lançant des objets en l’air, suggérant que cette discipline était déjà pratiquée à cette époque. Dans la Rome antique, les jongleurs divertissaient les foules lors de spectacles publics, et au Moyen Âge, ils faisaient partie intégrante des troupes itinérantes de saltimbanques. C’est au XIXe siècle, avec l’essor du cirque moderne, que le jonglage a acquis une place centrale dans les spectacles. Des figures légendaires comme Enrico Rastelli ont contribué à l’évolution du jonglage en introduisant de nouvelles techniques et en augmentant le niveau d’exigence de la discipline. Aujourd’hui, le jongleur est une figure incontournable du cirque, et son art ne cesse d’évoluer grâce à l’innovation et à la créativité des artistes contemporains.

Le jongleur de cirque manie une grande variété d’objets, chacun nécessitant une approche et une technique spécifiques. Les balles, massues et anneaux sont les accessoires les plus couramment utilisés, mais certains artistes explorent également le jonglage avec des objets plus insolites, comme des torches enflammées, des couteaux ou même des tronçonneuses. Le jonglage à balles est souvent la première technique que les apprentis jongleurs maîtrisent. Il consiste à maintenir un certain nombre de balles en mouvement selon des schémas précis, appelés « siteswap », qui définissent la trajectoire de chaque objet. Plus le nombre de balles augmente, plus la difficulté s’accroît, exigeant une coordination parfaite et une concentration absolue. Le jonglage à massues est plus complexe car il intègre la rotation des objets, nécessitant une meilleure compréhension de la dynamique et du timing. Les jongleurs expérimentés enchaînent les figures et les lancers spectaculaires, ajoutant une dimension visuelle impressionnante à leur performance. Quant aux anneaux, ils permettent des effets visuels élégants et aériens. Grâce à leur forme et leur légèreté, ils peuvent être manipulés avec une grande fluidité, créant une illusion de suspension dans les airs.

Derrière la beauté et la fluidité des numéros de jonglage se cache un travail acharné et une discipline de fer. L’apprentissage du jonglage demande de longues heures d’entraînement quotidien, où la répétition est la clé de la réussite. La persévérance est essentielle, car la moindre erreur peut briser le rythme et faire tomber les objets. Le jongleur doit également développer une excellente condition physique, notamment en termes de coordination, d’endurance et de réactivité. Certains exercices spécifiques permettent d’améliorer la souplesse des poignets, la rapidité des réflexes et la stabilité du regard. L’entraînement mental est tout aussi important : la concentration et la gestion du stress sont des compétences cruciales pour réussir une prestation en public.

Le numéro du jongleur ne se résume pas à une simple démonstration technique. Il est aussi un véritable spectacle qui suscite l’émerveillement et l’admiration. En jonglant, l’artiste crée un dialogue silencieux avec son public, captivant son attention par la répétition hypnotique des mouvements et la virtuosité de son exécution. Certains jongleurs intègrent des éléments de comédie ou de danse dans leurs performances, rendant leur numéro encore plus vivant et interactif. D’autres jouent sur l’émotion en associant leur jonglage à une mise en scène poétique ou dramatique. Cette diversité d’approches fait du jonglage un art en perpétuelle évolution, où chaque artiste apporte sa touche personnelle et son univers unique.

Avec l’évolution des arts du cirque, le jongleur a su se réinventer et s’adapter aux nouvelles tendances. Dans les cirques contemporains, il collabore souvent avec des metteurs en scène et des chorégraphes pour créer des spectacles immersifs et innovants. Certains jongleurs travaillent en tandem avec des musiciens ou des artistes de cirque multidisciplinaires, intégrant le jonglage dans un univers plus large mêlant acrobatie, théâtre et technologie. De grands festivals et compétitions de jonglage voient également le jour, mettant en lumière les talents émergents et permettant aux artistes d’échanger et d’expérimenter de nouvelles approches. Grâce aux réseaux sociaux et aux plateformes de partage de vidéos, le jonglage connaît un renouveau et touche un public toujours plus large.

Le jongleur de cirque est bien plus qu’un simple artiste de rue ou de spectacle. Il est l’incarnation de la persévérance, de la créativité et de la passion. Son art, à la fois ancien et en constante évolution, continue d’émerveiller les spectateurs de tous âges. Derrière chaque lancer et chaque rattrapage se cache une histoire, une discipline et un amour du geste parfait. Grâce à son talent et à son engagement, le jongleur de cirque reste une figure emblématique du monde du spectacle, capable de transporter son public dans un univers de grâce et de magie.