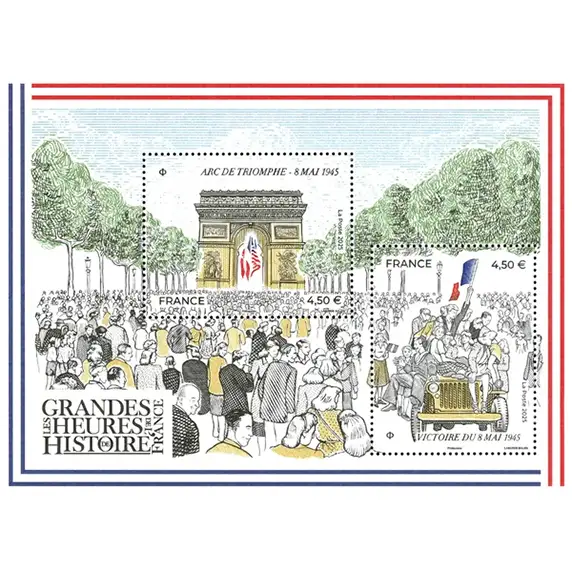

Bloc français 2025 Victoire du 8 mai 1945

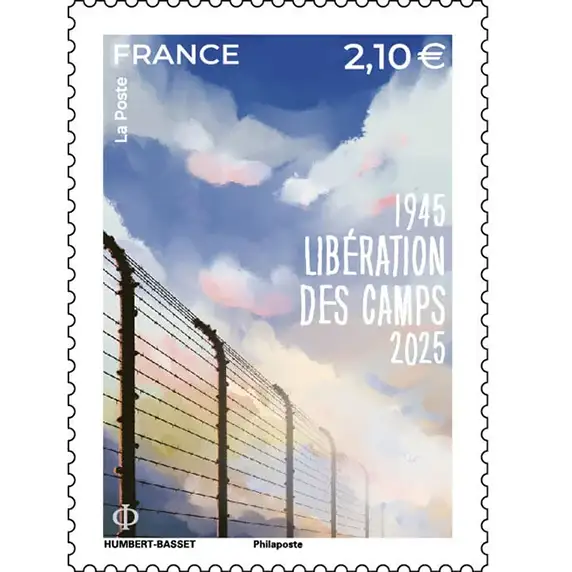

Le 09 mai La Poste commémorera la fin de la seconde guerre mondiale et les 80 ans du 08 mai 1945 avec la parution dans le cadre de la série « Les grandes heures de l’Histoire de France » d’un bloc de deux timbres.

Le 8 mai 1945 marque une date emblématique dans l’histoire de France et du monde entier. Ce jour-là, la victoire des Alliés sur les puissances de l’Axe a été célébrée, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale en Europe. La capitulation sans condition de l’Allemagne nazie a non seulement changé le cours de l’histoire européenne, mais a également redéfini les relations internationales et les dynamiques sociales en France. Cet article explore en profondeur les événements qui ont conduit à cette victoire, son impact immédiat et à long terme sur la France, ainsi que les commémorations qui lui sont associées.

1. Contexte historique de la Seconde Guerre mondiale

1.1. Les débuts du conflit

La Seconde Guerre mondiale a débuté en septembre 1939, lorsque l’Allemagne nazie, dirigée par Adolf Hitler, a envahi la Pologne. Cet acte d’agression a entraîné la déclaration de guerre de la France et du Royaume-Uni contre l’Allemagne. Au cours des années suivantes, le conflit s’est intensifié, impliquant de nombreux pays à travers le monde.

1.2. La France occupée

En mai 1940, l’Allemagne a lancé une offensive fulgurante, contournant la ligne Maginot et envahissant rapidement la France. En juin 1940, Paris était occupé, et le gouvernement français a été contraint de s’installer à Vichy, mettant en place un régime autoritaire qui collabore avec les nazis. Pendant cette période d’occupation, des millions de Français ont souffert sous la répression, la pénurie alimentaire et la violence.

1.3. La résistance

Face à l’occupation, un mouvement de résistance a émergé. Des groupes de résistance, tels que le Conseil national de la Résistance (CNR), ont mené des actions pour saboter les efforts allemands et soutenir les Alliés. Cette résistance a joué un rôle crucial dans la libération de la France.

2. Les derniers jours de la guerre en Europe

2.1. L’avance des Alliés

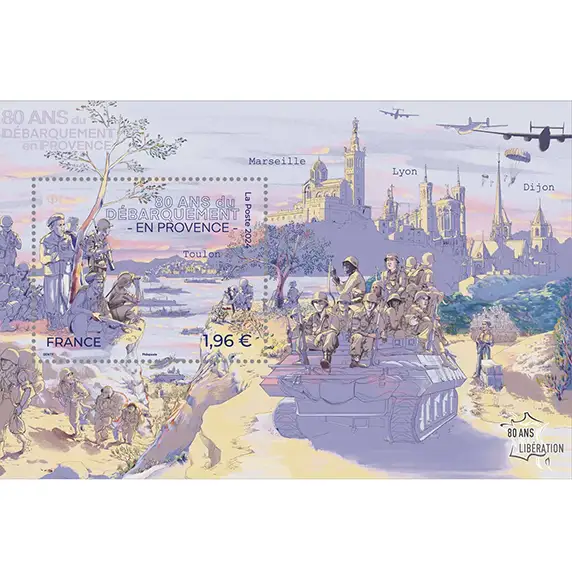

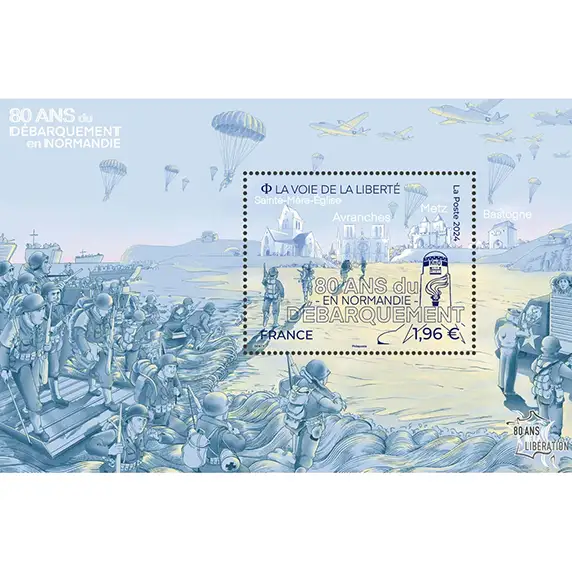

À partir de 1943, les Alliés ont commencé à prendre l’initiative. D’importantes batailles, telles que celle de Stalingrad et le débarquement en Normandie (D-Day) du 6 juin 1944, ont marqué des tournants décisifs dans la guerre. La libération de Paris en août 1944 a été un moment symbolique de la résistance française et de la puissance des Alliés.

2.2. La chute du régime nazi

À l’approche de 1945, les forces soviétiques ont avancé depuis l’est, tandis que les Alliés progressaient depuis l’ouest. La chute de Berlin, prévue pour avril 1945, a été le coup final porté au régime nazi. Le 30 avril 1945, Adolf Hitler se suicide dans son bunker, augmentant les pressions sur les forces allemandes restantes.

3. La capitulation allemande

3.1. Les négociations

Le 7 mai 1945, le général Alfred Jodl, représentant du haut commandement allemand, a signé la capitulation sans condition des forces allemandes au quartier général allié à Reims, en France. Le lendemain, le 8 mai, la capitulation était officiellement entrée en vigueur, marquant la fin des hostilités en Europe.

3.2. La proclamation de la victoire

Le 8 mai 1945, à 15 heures, une déclaration officielle de victoire a été faite. Les puissances alliées, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, et l’Union soviétique, ont célébré cette victoire. En France, le général de Gaulle a pris la parole, annonçant la fin de la guerre et rendant hommage à ceux qui avaient combattu pour la liberté.

4. La célébration de la victoire en France

4.1. La joie populaire

La nouvelle de la victoire a été accueillie avec une immense joie en France. Des foules se sont rassemblées dans les rues, chantant, dansant et célébrant la fin de la guerre. Les tricolores étaient brandis, et des feux d’artifice illuminaient le ciel.

4.2. Les commémorations

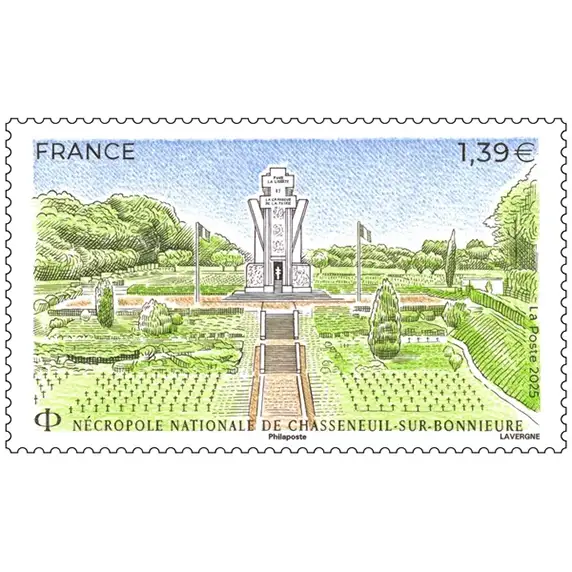

Chaque année depuis cette date historique, la France commémore la victoire du 8 mai 1945. Des cérémonies officielles ont lieu dans tout le pays, avec des dépôts de gerbes sur les monuments aux morts et des discours prononcés par des personnalités politiques. Ces commémorations rappellent l’importance de la paix et de la liberté.

5. L’impact de la victoire sur la France

5.1. La reconstruction

La victoire du 8 mai 1945 a marqué le début d’une période de reconstruction en France. Les infrastructures détruites pendant la guerre ont été progressivement reconstruites, et la société a commencé à se rétablir des traumatismes de l’occupation. Ce processus de reconstruction a été accompagné de réformes sociales et politiques majeures.

5.2. L’évolution politique

La fin de la guerre a également ouvert la voie à un changement politique en France. Le régime de Vichy a été aboli, et la Quatrième République a été instaurée en 1946. Cette période a été marquée par des débats sur la démocratie, la justice sociale et la décolonisation.

5.3. Les relations internationales

La victoire sur l’Allemagne nazie a repositionné la France sur la scène internationale. Bien qu’elle ait été affaiblie par la guerre, la France est devenue l’une des puissances fondatrices de l’Organisation des Nations Unies (ONU) en 1945 et a joué un rôle clé dans la construction de l’Europe d’après-guerre.

6. La mémoire du 8 mai 1945 aujourd’hui

6.1. Une date symbolique

Le 8 mai est devenu un jour férié en France, connu sous le nom de « Jour de la Victoire ». C’est l’occasion de réfléchir sur les sacrifices consentis pendant la guerre et de transmettre les leçons de l’histoire aux nouvelles générations.

6.2. L’éducation à la mémoire

Les écoles et les institutions éducatives jouent un rôle crucial dans la transmission de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Des programmes éducatifs sont mis en place pour enseigner aux jeunes générations l’importance de la paix, de la démocratie et des droits de l’homme.

6.3. Les défis contemporains

Malgré les avancées, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale reste un sujet délicat en France. Des débats sur la légitimité des actes de résistance, la collaboration et le traitement des Juifs pendant l’occupation continuent d’alimenter des discussions dans la société française.

La victoire du 8 mai 1945 demeure un moment charnière dans l’histoire de France et du monde. Elle a non seulement mis fin à des années de guerre, de souffrances et de pertes humaines, mais elle a aussi ouvert la voie à une nouvelle ère de paix et de reconstruction. La célébration de cette victoire n’est pas seulement un hommage à ceux qui ont combattu pour la liberté, mais aussi un engagement à préserver la paix et à transmettre ces valeurs aux générations futures. En réfléchissant à cet événement marquant, nous devons nous rappeler que la paix est un bien précieux qui doit être protégé et cultivé.

Le 8 mai 1945 n’est pas seulement une date dans les livres d’histoire ; c’est un symbole de résilience, d’espoir et de la capacité de l’humanité à surmonter l’adversité. En célébrant cette victoire, nous honorons non seulement les sacrifices du passé, mais nous affirmons également notre détermination à bâtir un avenir meilleur, fondé sur la paix, la solidarité et le respect des droits de l’homme.