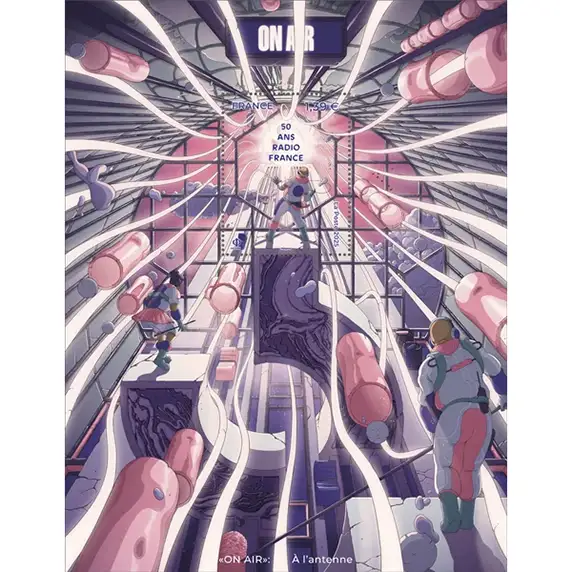

Bloc français 2025 50 ans Radio France

Le Bloc de Timbre Français « 50 Ans de Radio France » : Un Hommage Philatélique à un Demi-Siècle d’Histoire Radiophonique

Créée en 1975 après la dissolution de l’ORTF, Radio France est devenue une institution majeure du paysage audiovisuel français, célébrée par un bloc de timbre émis par La Poste pour ses 50 ans. Ce bloc commémoratif, lancé en 2025, honore un demi-siècle d’innovations radiophoniques, des premières émissions locales aux podcasts modernes, en passant par la création de France Info, première radio d’information en continu en 1987.

Ce bloc de timbre « 50 Ans de Radio France », émis le 1er septembre 2025, s’inscrit dans la série philatélique Média de La Poste, soulignant le rôle central de la radio publique dans la culture française. Avec une valeur faciale de 1,39 € (Lettre Verte, J+3, jusqu’à 20 g), il incarne l’engagement écologique de La Poste, limitant l’usage de l’avion pour les envois en métropole. Tiré à 330 000 exemplaires, ce bloc est un objet de collection prisé, disponible en bureaux de poste, sur le site de La Poste, ou via l’abonnement Philaposte. Son design, signé Ugo Gattoni, artiste reconnu pour son travail sur les JO de Paris 2024, mêle modernité et symbolisme. Le visuel met en scène une radio et une oreille incandescente, sur fond d’ondes dynamiques, avec la Maison de la Radio et de la Musique (inaugurée en 1963, rénovée en 2014) comme toile de fond. Ce graphisme illustre la diffusion du son, liant passé et futur de la radio.

L’histoire de Radio France commence avec la loi du 7 août 1974, qui démantèle l’ORTF pour libéraliser le secteur audiovisuel. Lancée le 1er janvier 1975 sous la direction de Jacqueline Baudrier, Radio France hérite de stations emblématiques comme France Inter (1947, ex-Paris Inter) et France Culture (1963). Les années 1980 marquent l’expansion avec les radios locales de France Bleu, Radio 7 (futur Mouv’) et France Info, qui révolutionne le format de l’information. Dans les années 2000, l’essor du numérique propulse Radio France dans l’ère des podcasts et des applications, avec FIP (1971) et France Musique (1954) renforçant son offre musicale. Aujourd’hui, dirigée par Sibyle Veil depuis 2018, Radio France regroupe sept stations nationales, 44 locales, deux orchestres, un chœur, et une maîtrise, avec 27 % de part d’audience et plus de 15 millions d’auditeurs quotidiens en 2025.

Ce timbre célèbre aussi les évolutions récentes : Radio France s’adapte aux défis du streaming (Spotify, Deezer), investit dans l’audio immersif (binaural) et lutte contre la désinformation avec des programmes comme « Les Vraies Voix » sur France Info. Ses initiatives éducatives et éco-responsables, comme les concerts gratuits ou les émissions sur le climat, renforcent son rôle sociétal. Le lancement du bloc, orchestré dans 44 villes via France Bleu avec des oblitérations « Premier Jour » les 29-30 août 2025, reflète ce lien territorial, en écho avec les valeurs de service public de La Poste.

Philatéliquement, ce bloc se distingue par son format (145 x 183 mm pour le bloc, 40,85 x 52 mm pour le timbre) et son impression soignée. Il s’inscrit dans une tradition de timbres commémoratifs pour les médias, comme ceux pour la BBC ou TF1. Sa rareté et son design en font un objet convoité, avec un potentiel de valorisation pour les collectionneurs. Pour les non-philatélistes, il incarne la nostalgie des voix radiophoniques – de Jacques Chancel à Fabrice Drouelle – et l’innovation des podcasts modernes.

Ce bloc n’est pas qu’un timbre ; c’est un symbole du lien entre les Français et leur radio publique, un média qui a su évoluer tout en restant accessible. Disponible dès maintenant, il invite à célébrer un héritage sonore tout en regardant vers un avenir où la radio reste un vecteur d’émotion et d’information. Que vous soyez collectionneur ou passionné de radio, ce bloc est une pièce d’histoire à découvrir.