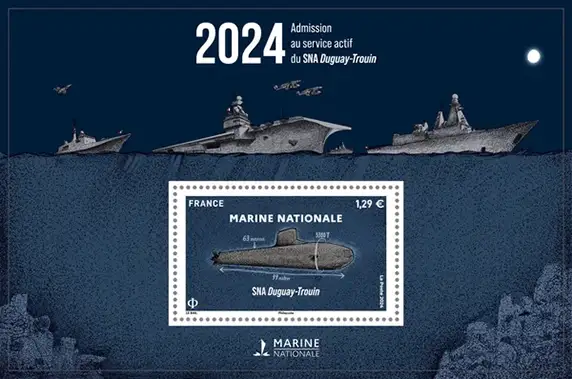

Bloc français 2024 SNA Dugay Trouin

par Christophe | Nov 22, 2024 | Actualités, France, Nouveautés 2024

Le 12 novembre 2024, la Poste française a émis un bloc d’un timbre pour célébrer l’admission au service actif du sous-marin nucléaire d’attaque Duguay-Trouin.

Les sous-marins nucléaires d’attaque français : piliers de la puissance navale

Les sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) français sont des fleurons de la marine nationale et constituent l’un des piliers de la stratégie de dissuasion et de projection de puissance de la France. Ces submersibles, à propulsion nucléaire, se distinguent par leur capacité à opérer en toute discrétion dans des environnements hostiles, à mener des missions variées et à garantir la supériorité maritime dans le cadre des conflits modernes.

Les SNA se différencient des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) par leur mission principale. Tandis que les SNLE sont conçus pour la dissuasion nucléaire stratégique, les SNA se concentrent sur des opérations tactiques. Ils sont équipés de réacteurs nucléaires qui leur permettent de rester immergés pendant de longues périodes, leur conférant une autonomie quasi illimitée en termes de propulsion. Cette autonomie est complétée par des capacités de combat avancées, faisant des SNA des atouts polyvalents pour la marine.

La France a commencé à développer ses propres SNA dans les années 1960, dans le cadre de son programme de défense indépendant. La première classe de SNA français, appelée Rubis, a été mise en service dans les années 1980. Ces sous-marins représentaient une avancée significative à l’époque, bien que leur taille réduite limitait quelque peu leur capacité opérationnelle par rapport à leurs homologues américains ou russes. La classe Rubis a permis à la France de disposer de sous-marins discrets, capables de mener des missions d’escorte, de surveillance et d’attaque contre des cibles navales ou terrestres.

Dans les années 2000, la France a lancé le programme Barracuda pour remplacer progressivement les Rubis. La classe Barracuda, plus moderne et performante, représente une véritable révolution technologique. Les SNA de cette classe, dont le premier exemplaire, le Suffren, a été livré en 2020, sont plus grands, plus silencieux et dotés de capacités accrues. Ils sont équipés de systèmes de détection avancés, de torpilles lourdes F21 et de missiles de croisière navals (MdCN), qui leur permettent d’atteindre des cibles terrestres à des centaines de kilomètres.

Les missions des SNA français sont multiples. Ils assurent la protection des SNLE, qui constituent le cœur de la force de dissuasion nucléaire française, en les escortant et en neutralisant d’éventuelles menaces sous-marines ou de surface. Les SNA participent également à la projection de puissance, grâce à leur capacité à infiltrer des zones hostiles, à recueillir du renseignement, et à déployer des forces spéciales. Enfin, ils contribuent à la sécurisation des voies maritimes, jouant un rôle essentiel dans le contrôle des espaces stratégiques comme la Méditerranée, l’Atlantique ou l’océan Indien.

La propulsion nucléaire des SNA constitue un avantage stratégique majeur. Contrairement aux sous-marins classiques à propulsion diesel-électrique, qui doivent remonter périodiquement à la surface pour recharger leurs batteries, les SNA peuvent rester immergés pendant des semaines, voire des mois. Cette discrétion prolongée permet d’opérer dans des zones éloignées et de mener des missions de surveillance ou d’attaque avec une furtivité accrue. En outre, leur réacteur nucléaire offre une grande vitesse sous-marine, essentielle pour poursuivre ou échapper à des cibles ennemies.

Cependant, la conception et la maintenance des SNA sont extrêmement complexes et coûteuses. Leur développement nécessite une expertise technique pointue et un investissement financier conséquent. La France a su relever ce défi grâce à des entreprises comme Naval Group, qui conçoit et construit ces submersibles, et TechnicAtome, responsable de la propulsion nucléaire. Ces partenariats industriels garantissent à la France une indépendance stratégique et technologique dans ce domaine sensible.

La flotte actuelle de SNA français se compose principalement des sous-marins de classe Rubis, qui seront tous remplacés par les Barracuda d’ici la fin des années 2030. Le Suffren et ses futurs successeurs illustrent l’ambition de la France de maintenir une marine de premier rang, capable de rivaliser avec les puissances navales les plus avancées. Ces sous-marins incarnent également l’engagement de la France envers sa souveraineté et la sécurité internationale, en jouant un rôle clé dans des opérations multinationales et dans la défense des intérêts stratégiques.

En conclusion, les SNA français sont des outils indispensables à la stratégie de défense et d’intervention de la France. Grâce à leur technologie de pointe, leur discrétion et leur polyvalence, ils permettent à la marine nationale de maintenir une présence crédible sur les théâtres d’opération les plus exigeants. Ils illustrent également le savoir-faire industriel et militaire français, contribuant à renforcer l’autonomie stratégique de la nation dans un monde en constante évolution.