Timbre français 2025 Winston Churchill

Timbre Winston Churchill 2025 : L’Homme d’État Britannique qui Parle sur Papier Gommé

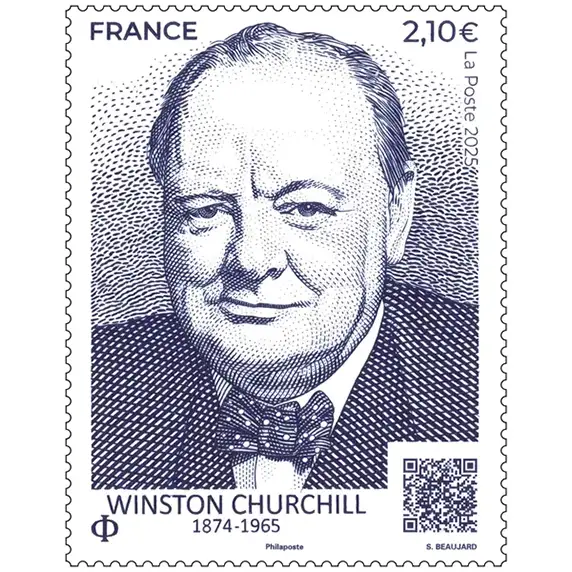

Le timbre Winston Churchill 2025, émis par La Poste le 20 octobre 2025, rend hommage à l’un des plus grands leaders du XXe siècle, à l’occasion du 60e anniversaire de sa disparition. Ce timbre innovant, premier au monde « parlant » grâce à une IA conversationnelle via QR code, fusionne philatélie traditionnelle et technologie moderne, offrant aux collectionneurs une pièce interactive à 2,10 €. Sur philatélienews.com, découvrez tout sur cette émission : biographie de Churchill, son rôle historique, actualités philatéliques et où l’acquérir. Si vous cherchez « timbre Winston Churchill 2025 » ou « philatélie IA », cet article est votre guide exhaustif.

Winston Churchill : Le Lion Britannique de la Seconde Guerre Mondiale

Winston Churchill (1874–1965) est une figure emblématique de l’histoire britannique, souvent qualifié de « plus grand Premier ministre ». Né le 30 novembre 1874 à Blenheim Palace (Oxfordshire) dans une famille aristocratique – fils de Lord Randolph Churchill et de Jennie Jerome, une Américaine –, il grandit dans l’ombre de son père, politicien conservateur. Orphelin de père à 21 ans, il embrasse une carrière militaire précoce : correspondant de guerre au Soudan (1898) et en Afrique du Sud (Seconde Guerre des Boers, 1899), où il s’échappe d’un train de prisonniers, boostant sa célébrité.

Entré à la Chambre des Communes en 1900 comme conservateur, Churchill change de camp pour les libéraux en 1904, devenant Premier Lord de l’Amirauté en 1911. Responsable du désastre des Dardanelles (1915), il démissionne et sert même sur le front français. Revenu au pouvoir en 1917 comme ministre des Munitions, il rebâtit sa carrière dans les années 1930 comme antifasciste virulent, avertissant en vain contre Hitler. Exclu du gouvernement Chamberlain, il est rappelé comme Premier ministre le 10 mai 1940, à 65 ans, face à l’invasion allemande.

Ses discours radiodiffusés deviennent légendaires : « We shall fight on the beaches » (4 juin 1940) galvanise la nation ; « Blood, toil, tears and sweat » (13 mai 1940) définit sa résolution. Allié indéfectible de Roosevelt et de De Gaulle, il orchestre la victoire alliée, forgeant l’« Entente cordiale » avec la France. Défait en 1945, il alerte contre le « rideau de fer » à Fulton (1946) et prône l’unité européenne à Zurich (1946). Prix Nobel de littérature en 1953 pour ses mémoires, il meurt le 24 janvier 1965 à Londres, avec des funérailles nationales dignes d’un roi.

Le Rôle Historique de Winston Churchill : Héros ou Controversé ?

Churchill est un géant de l’histoire, mais nuancé. Leader charismatique pendant la Seconde Guerre mondiale, il sauve la Grande-Bretagne de la capitulation en 1940, organisant la Bataille d’Angleterre et l’évacuation de Dunkerque (Opération Dynamo, mai 1940). Sa relation avec la France est complexe : il ordonne le bombardement de Mers-el-Kébir (3 juillet 1940) pour neutraliser la flotte française, causant 1 297 morts – une décision « difficile » qu’il justifie par la peur d’une alliance Vichy-Hitler. Pourtant, il soutient De Gaulle dès 1940, accueillant la France libre à Londres et prononçant : « Les Français ont le droit de se battre ».

Après 1945, Churchill est un visionnaire géopolitique : son discours de Fulton marque le début de la Guerre froide ; à Zurich, il appelle à une « Europe unie » des Alpes au Rhin, préfigurant l’UE. Écrivain prolifique (plus de 40 livres), il excelle dans les biographies et les mémoires, comme « The Second World War » (6 volumes). Controverses ? Son impérialisme (famine au Bengale, 1943) et son opposition aux indépendances coloniales le rendent critiqué aujourd’hui. Pourtant, son portrait orne le billet de 5 £ depuis 2016, et des statues le célèbrent à Londres et Washington.

Sa disparition en 1965 suscite un deuil mondial : procession sur la Tamise, enterrement à Bladon. Churchill incarne la résilience démocratique, un « bulldog » inflexible face au totalitarisme.

Actualités Philatéliques : Le Premier Timbre « Parlant » au Monde

La série « Figures Historiques » de La Poste, enrichie d’innovations, marque un tournant avec ce timbre interactif. Lancé le 20 octobre 2025, il célèbre le 60e anniversaire de la mort de Churchill (24 janvier 1965). Première mondiale : un QR code intégré mène à une IA conversationnelle développée par Ask Mona et Philaposte. Scannez-le, posez une question (« Quelle fut la décision la plus dure de Churchill ? ») – l’IA répond en temps réel, reconstituant sa voix et sa verve.

Imprimé en héliogravure à Boulazac, le timbre mesure 40,85 × 52 mm (vertical), dentelé 13, avec un tirage de 448 200 exemplaires. La feuille de 9 timbres (valeur totale 18,90 €) inclut une vignette évoquant son discours de 1940. Oblitération premier jour au Carré d’Encre (Paris 9e) les 17–18 octobre 2025, de 10h à 19h.

Cette innovation suit le timbre au parfum de croissant (septembre 2025) et vise à « relancer le courrier émotionnel », selon La Poste. Le Musée de La Poste expose des artefacts churchilliens du 20 octobre au 20 janvier 2026. Au Salon Philatélique d’Automne (6–8 novembre 2025, Espace Champerret), des démonstrations IA et FDC signés par Randolph Churchill (arrière-petit-fils) attendent les visiteurs. 2026 : Rumeur d’un timbre sur De Gaulle, pour boucler le duo franco-britannique.

Disponible dans les bureaux de poste, au Carré d’Encre et sur laposte.fr/philatelie, ce timbre n’est pas qu’un collector : c’est une porte ouverte sur l’histoire vivante.

Conclusion : Un Timbre qui Résonne avec l’Histoire

Le timbre Winston Churchill 2025 transcende la philatélie : c’est un écho numérique d’un géant. De la Bataille d’Angleterre à l’IA conversationnelle, il incarne l’innovation au service du patrimoine. Sur philatélienews.com, nous décortiquons chaque émission Figures Historiques avec analyses, cote et anecdotes. Réservez votre exemplaire dès maintenant sur laposte.fr/philatelie ou au Carré d’Encre. Collectionnez les voix du passé, un scan à la fois.